Reportage de Rita Stirn,

Envoyée spéciale pour SitaNews

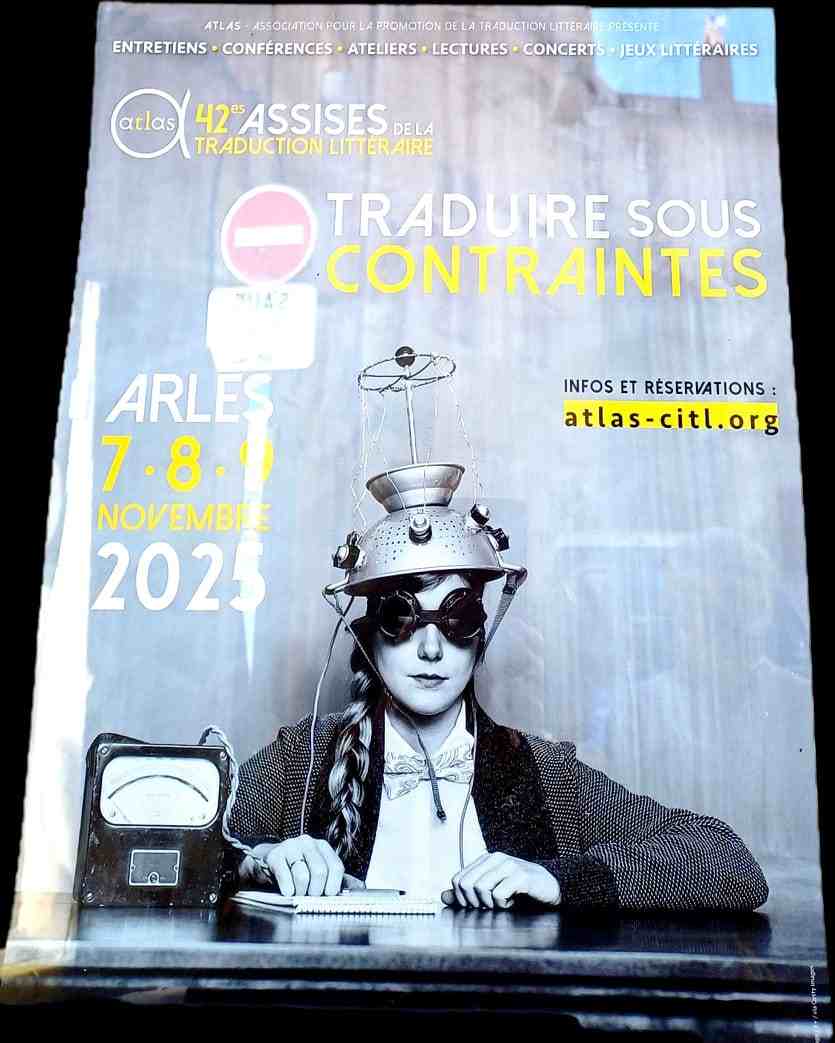

La 42e édition des Assises de la traduction organisée du 7 au 9 novembre 2025 a choisi pour thème « Traduire sous contraintes », et nous éclaire sur les liens entre traduction et censure, notamment dans des pays comme la Chine, l’Iran et la Russie. Traduction et liberté, dialectique de la norme et de la forme : les approches sont multiples. Conférences, tables rondes et ateliers — organisés par l’équipe d’ATLAS (Association pour la Promotion de la Traduction Littéraire) et les responsables techniques et logistiques des Assises — se sont enchaînés pendant trois jours dans divers lieux d’Arles. Il s’agit d’une rencontre annuelle réunissant traductrices et traducteurs professionnels, mais aussi étudiantes et étudiants qui se destinent à ce métier.

Vendredi 7 novembre 2025, Chapelle du Méjean, Arles

Journée d’ouverture des Assises, remise du Grand prix de la traduction. La Ville d’Arles récompense cette année Laure Hinckel pour sa remarquable traduction du roumain de Théodoros, de Mircea Cărtărescu (Noir sur blanc, 2024), désormais sans coupes par rapport à l’ouvrage original. Un Prix spécial du Jury a été attribué à la traduction de Stéphanie Dujols de l’arabe (Palestine) de Je suis ma liberté de Nasser Abu Srour (Gallimard, 2025), un auteur emprisonné et condamné à mort, puis libéré le 13 octobre 2025 et exilé en Égypte par les autorités israéliennes.

Deux conférences inaugurales marquent les temps forts de cette première journée : l’une de Farouk Mardam-Bey, directeur des éditions Sinbad et traducteur de l’arabe, exilé depuis cinquante ans de Syrie, qui livre un témoignage sur la destruction de son pays, mais aussi sur la place salvatrice de la littérature et de la traduction. La seconde conférence, assurée par l’historienne Laure Murat, professeure à UCLA en Californie et autrice, interroge sur les enjeux de chaque période historique et la nécessité d’adapter et de s’adapter en traduction.

Laure Murat participe également à la table ronde intitulée « Censure : de quoi parle-t-on ? ». Elle souligne qu’en France, la liberté d’expression est encadrée juridiquement, alors que ce n’est pas le cas aux États-Unis. « Tandis qu’aux États-Unis, certaines bibliothèques sont nettoyées par les Moms for Liberty, en Chine, le contrôle de l’administration pousse des éditeurs à devenir censeurs, et ceux qui veulent être publiés en viennent à s’autocensurer », explique Mélie Chen, éditrice, traductrice du chinois et participante à cette table ronde. Il convient également de s’interroger sur la liberté d’écrire et de traduire en France : « Le censeur n’est-il pas toujours là, autour de soi, en soi, quand domine la préoccupation commerciale de toucher le plus grand nombre ? ».

Samedi 8 novembre : Espace Van Gogh, Chapelle du Méjean, Théâtre d’Arles

La journée commence par les ateliers de traduction (allemand, anglais, bulgare, chinois, espagnol, italien), tous complets. À noter l’originalité de l’atelier Outranspo et ses fictions hétérotopiques, qui invite à se projeter, pour exercer la traduction, dans un monde fictionnel avec des propositions telles que « Comment traduirait-on dans un monde où le capitalisme aurait gagné et où chaque mot aurait un coût ? ».

Le programme est particulièrement riche en interventions autour du thème de la censure. « Traduire sous surveillance en Iran » est l’intitulé choisi pour évoquer le cas de l’Iran, avec la traductrice iranienne du persan Arezou Dadvar et Tinouche Nazmjou, éditeur, metteur en scène et traducteur, qui livrent des témoignages émouvants sur leur rapport à la censure en Iran. La modération est assurée par Marie Sorbier. « Comment contourner la censure pour faire circuler une pensée libre en Iran ? ».

En Iran, 28 sujets, allant de la sexualité à l’alcool, en passant par les personnalités politiques, sont interdits. Une surveillance pernicieuse s’exerce sur la durée, d’une génération à l’autre, et il est difficile de briser les chaînes. Systématiquement, en cas d’émeutes ou de manifestations, internet est bloqué. Il n’existe pas de droits d’auteur en Iran.

Tinouche Nazmjou témoigne qu’après son exil forcé d’Iran et un état dépressif, il a eu l’idée de publier à l’étranger des œuvres interdites par le régime iranien. Il évoque les stratégies innovantes qu’il a utilisées, comme les Salons du Livre dédiés à la diaspora iranienne, et l’organisation de débats et d’événements culturels. Il découvre, à cette occasion, que la censure ne vient pas seulement de l’État iranien, mais aussi de la société iranienne, représentée en partie par sa diaspora, qui lui reproche certaines publications et souhaiterait les supprimer.

Quant à la jeune traductrice Arezou Dadvar, elle confie n’avoir étudié le français qu’à dix-huit ans. L’auditoire constate que sa maîtrise de la langue française est extraordinaire. Sa motivation a été d’apprendre le français pour accéder à des idées concernant les droits des femmes, dans l’esprit revendicatif du mouvement révolutionnaire des Iraniennes, « Femmes, Vie et Liberté ». Elle est la traductrice de King Kong Théorie de Virginie Despentes en persan et dévoile ses stratégies d’évitement, son utilisation des réseaux sociaux et ses réinventions linguistiques pour défier la censure. La traduction est son acte de résistance.

Autre expérience de la censure, celle du traducteur passionné par la langue russe, Yves Gauthier, qui a passé vingt-cinq ans en Russie : « Toutes les langues sont des violons, pour moi le russe est un Stradivarius ». Il relate le temps où il était jeune traducteur aux éditions du Progrès à Moscou, pendant l’ère soviétique. Il cite, par exemple, sa proposition d’utiliser le mot « catastrophe » pour désigner l’accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986. Son superviseur soviétique impose le mot « incident » pour minimiser les faits. Nous savons tous, à l’heure actuelle, que le traducteur avait raison quant à la gravité et aux conséquences de cette explosion nucléaire. Yves Gauthier développe l’idée que la censure favorise la médiocrité de la pensée par l’appauvrissement imposé du lexique.

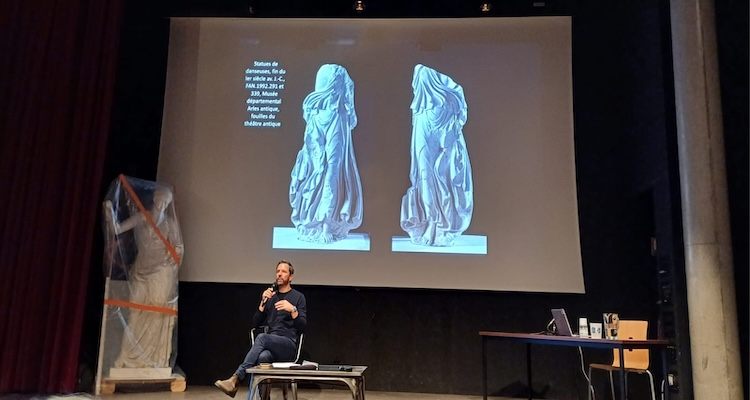

Dimanche 9 novembre : Chapelle Méjean, Musée Départemental Arles Antique

Dans l’auditorium du Musée Départemental Arles Antique intervient le traducteur réputé Pierre Bondil, connu pour ses traductions de romans policiers. C’est dans le cadre du 80e anniversaire de la collection de romans policiers Série Noire, chez Gallimard, qu’il a effectué une recherche minutieuse à la Bibliothèque des Littératures Policières à Paris, sur la pratique de la censure par des coupes stupéfiantes dans le texte original d’auteurs américains. Ces coupes, par chapitres entiers, se faisaient dans les années 1950 sur ordre de Marcel Duhamel, alors directeur de la collection Série Noire, avec l’approbation de Claude Gallimard, le directeur de la célèbre maison d’édition, comme l’atteste une correspondance signée par les intéressés.

Une des conséquences fut la décision, côté américain, du retrait de neuf ouvrages de l’auteur Jim Thompson, qui s’adressa à une autre maison d’édition française. Paradoxalement, les mauvaises traductions ne sont pas censurées. En revanche, malgré ses défauts, la collection Série Noire a tout de même permis aux lecteurs français de découvrir de grands écrivains américains dont les ouvrages ont été traduits ultérieurement dans leur intégralité.

La matinée se poursuit avec la conférence de Maxime Rovère, philosophe, chercheur et traducteur d’ouvrages majeurs de Spinoza et de Sénèque. Il livre une réflexion sur la traduction de textes anciens, qui permet de les raviver. « Il n’y a pas de meilleure école que la traduction », disait Joseph Conrad à propos de la connaissance du texte d’un ouvrage. Dans ce sens, la traduction revêt un caractère universel dans la découverte de la parole d’une œuvre. C’est une rencontre tripartite entre l’auteur, le traducteur et le lecteur, une mise en partage du vécu humain qui comporte des variations. Selon Maxime Rovère, l’intelligence artificielle supprimera cette rencontre humaine et deviendra sans intérêt.

À cet égard, le collectif En chair et en os prône une traduction humaine et alerte sur la menace existentielle que font peser l’intelligence artificielle générative (IAG) et la traduction automatique neuronale (TAN) sur ce qui fait la spécificité des livres : « Si l’usage de ces technologies s’étend et se substitue à la traduction, au savoir-faire et à la création humaines, cela entraînera une uniformisation du style et de la langue, et donc un écrasement de la diversité et de la pensée, sans même évoquer les implications juridiques, sociales et environnementales ».

Les Assises de la traduction d’Arles sont un rendez-vous incontournable, par la qualité des thématiques des conférences, ponctué par des intermèdes musicaux et des moments de convivialité et d’échanges entre professionnels de la traduction. Comme le dit le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne : « Traduire, c’est donner hospitalité à ce qui a été pensé dans une autre langue, c’est faire humanité ensemble ».

La 42e édition s’est clôturée avec un tissage radio, sonore et musical des moments forts des Assises, grâce au montage et à la composition d’Antoine Chao et Cécile Jarsaillon. Le thème de la 43e édition a été annoncé : « Transmutations : magie, merveille et fantasmagorie ». À vos agendas pour 2026 !

À consulter >> https://www.atlas-citl.org/assises/

À écouter >> https://m.soundcloud.com KendaMūiyūru,

une épopée dont la langue est l’héroïne, édition 2024.

Copyright © Sitanews. Tous droits réservés Sitanews